近視の治療

目の成長期の8歳から10歳の間に治療を始めることで、大人になってからの目の病気を予防できます

近視について

目はカメラと同じような構造になっています。カメラのレンズに相当するものを水晶体、フィルムに 相当するものを網膜といいます。カメラで写真を撮るときにはレンズを前後に動かしてピントを合わせますが、人間の目は水晶体の厚みを変える ことで、無意識のうちにピントを合わせて鮮明に見えています。この働きを目の調節といいます。単に調節が過剰に働いたままの状態での近視化 (調節緊張・いわゆる仮性近視) は、トレーニングや点眼治療などでの回復が期待できますが、その状態が長く続いて眼軸長が伸びて眼球全体の 屈折力(目の度数) が固定してしまった場合は、回復が期待できなくなってしまいます。

日本では、小学生の約30%以上が近視で、中学生になるとさらに増え、60%近くの生徒に近視がみられるようになります。40歳以上の近視の割合は2005年と2017年で比較すると37.7%から48.5%に増加し、海外でも東南アジア諸国では過去60年間で近視の割合が20%→80%に増加し、米国での研究では30年前と比較して25%→42%に増加しているとされています。

(平岡孝浩. クリニックではじめる 学童の近視抑制治療. 文光堂, 2021より)

近視の治療

- オルソケラトロジー(自由診療・保険適用外) イチオシ!!

オルソケラトロジー とは、就寝中に特殊なレンズを装用することで角膜の形状を矯正し、一時的に視力を回復させる治療法のことです。毎日装用を続けることで良好な裸眼視力が得られるため、日中にコンタクトやメガネをかけずに生活ができるようになります。さらに、近視の進行は身長の伸びる時期と関係しているため、個人差はありますが、6歳から10歳頃までに治療を開始することで、近視の進行を抑える効果が得られ、日本の研究結果でも効果があることがわかり、自身も前施設で、効果があることを確認しました。

日本で認可されているレンズは下記の4社ですが、当院ではマイエメラルドを使用し、近視の強いお子様や、乱視のあるお子様にも対応しています。裸眼でも0.8以上の視力がでるため、運動をする時に眼鏡をかけたくない、近視を進行させたくないお子様に人気です。

- 多焦点ソフトコンタクトレンズ

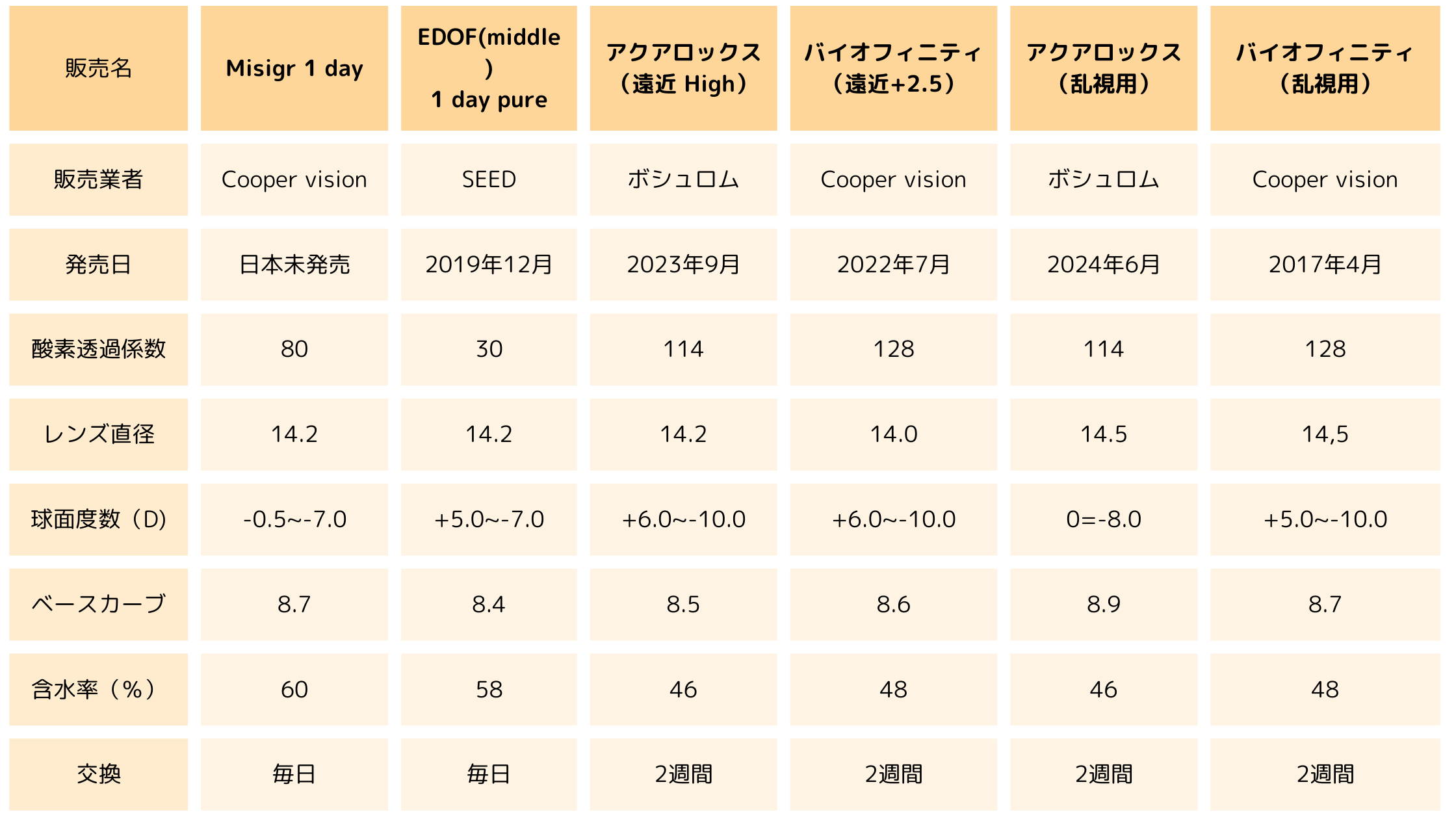

現在のところ本邦で近視抑制効果の承認を受けたレンズは存在しないのですが、海外では承認を受けているものと同等の効果のものがあります。オルソケラトロジーとは違い、レンズを装用した状態で登校するため、子供自身でレンズの装脱ができることが必須条件となりますが、8歳ぐらいから装用は可能です。

オルソケラトロジーで視力が出にくい場合やアレルギーがひどくてオルソケラトロジーが継続できないお子様にお勧めしています。当院では多焦点レンズを2点(毎日交換タイプと2週間交換タイプ)、単焦点レンズも2点(毎日交換タイプと2週間交換タイプ)用意しています。近視抑制効果のことを考えると、球面レンズでは周辺部のボヤけた像が近視進行の原因になることがあるため、非球面レンズが良いとされています。当院での取り扱いレンズは非球面レンズを準備しております。

豆情報!!酸素透過係数について

レンズの酸素透過係数や含水率が高いほど、角膜上の酸素分圧が高くなります。酸素透過率が0~80の範囲では、酸素透過率が高いほど角膜上酸素分圧も高くなりますが、酸素透過率が80を超えると、角膜上酸素分圧は100から120mmHgのあたりで横ばいとなります。角膜上皮は、十分な酸素が供給されているとき、活発な細胞分裂を行いますが、連続装用を続けると、上皮細胞のこのような機能が抑制を受け新陳代謝が悪くなり、角膜に障害が起こりやすい条件をつくることになります。これは、コンタクトレンズによる角膜障害の実態調査の結果からも明らかにされています。また、細菌感染に対する抵抗力も衰えてきます。

角膜内皮は、角膜の一番内側にある細胞ですが、上皮と大きく異なる点は、たった一層の細胞から構成されていて、細胞分裂を行わないということです。細胞分裂による増殖能力を持たない内皮にとって、いったん生じた変化は修復することができません。内皮は、角膜の厚さや透明度を保つ重要な役割をしています。

角膜上皮と角膜内皮は酸素を介して活動しているため、酸素透過係数が高いほど、角膜の活発な機能が保たれます。

- 点眼治療

調節麻痺剤の点眼(ミドリンM)をすることにより調節力を麻痺することで緊張をほぐし、遠くの方を見ている状態と同じ状態にします。薬が効いている間は近くの物が見にくくなるため、必ず就寝前に点眼します。近業作業やゲームのやりすぎなどで急に近視が進んだ場合の「仮性近視」や「調節緊張症」には特に効果的で、生活態度を見直して点眼治療を併用することで良くなることがあります。

低濃度アトロピン薬(自由診療、保険適応外)オススメ!!

アトロピン0.01%、0.025%配合のお子様の近視進行を抑制するための目薬で,1日1回就寝前に点眼することにより、近視の進行を抑制する治療です。

アトロピン点眼薬は、調節力を弱めて正しい視力を計るためにお子様の検査用に使う薬ですが、近視の進行を抑制する治療にも使用されていましたが、瞳が大きくなるなどの副作用のため、実際にはあまり使われてきませんでした。近視国であるシンガポールで、濃度を100分の1に薄めることで不快な副作用をなくし、2年間続けることで近視の進行を60%抑えられることがわかりました。日本でも治験が終了し効果があることがわかりました。

- 眼鏡治療

当院では、これより以前の研究で用いられた「累進屈折力レンズ眼鏡」も処方しています。近くとみるときの調節力を軽減させ、網膜の中心部における焦点ボケを防ぐことで、眼軸の延長を抑制する方法です。「累進屈折力レンズ眼鏡」Zeiss MyoKids®は、通常の眼鏡やコンタクトレンズに比べて10~20%の近視の進行を抑制することが分かっています。また、近視があるのに眼鏡をせずに遠方を見ていると、ぼやけた像が目の刺激となるため、眼軸の延長が進行され、さらに弱い度数メガネでも同じように、近視は進行していきます。当院では近視の進行に気をつけながら、眼鏡で進行が止められない場合には、他の治療に変えるタイミングをみて、指導させていただきます。気になる方はご相談ください。

近視治療にかかる費用

オルソケラトロジーの費用(自由診療)

初年度 両眼 165000円(レンズ代金と検査費含む) 片眼 88000円(レンズ代金と検査費含む)

次年度以降 1年間 16500円 (定期検診代込含む)

確定申告で年間の医療費自己負担額に合算できます。年間の医療費自己負担額が10万円を超えた場合、確定申告時の医療控除が得られます

※オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除が利用できます

ソフトコンタクトレンズの費用(一般的なコンタクトレンズの費用になります)

診察費用 500円(18歳以下) 600円(19歳以上)

コンタクトレンズ費用(1年分)

2万円〜4万円(非球面単焦点レンズ、遠近レンズ:2週間交換)

7万円〜11万円(非球面単焦点レンズ、遠近レンズ;毎日交換)

近視の点眼の治療費用

・ 本治療は自由診療となります。(保険診療や子供医療助成制度は適応されません)

初回治療費1か月分 9800円(点眼28日分、矯正視力、屈折検査、眼軸検査、眼底検査)

再診治療費3か月分 16500円(点眼84日分、矯正視力、屈折検査、眼軸検査)

身長が伸びる時期の近視をそのままにしておくと、将来の病気の原因になることがあります。

身長が伸びる時期の近視をそのままにしておくと、将来の病気の原因になることがあります。

お子様の近視を抑えるためにも、できる限り予算に合わせたサポートをさせていただきます。

不安に思っている事柄のアドバイスもさせていただきますので、安心してご来院ください。

院長 池本淳子

こはる眼科

一人ひとりに合わせた丁寧な治療を心がけます。

受付時間: 10:30〜18:30

所在地: 大阪市中央区糸屋町2-1-4 CROSS BLDG3階

Nakaoe Park, North side

診療時間

10:30〜13:30

14:30〜18:30

★金曜午後:手術

休日:日曜、月曜、祝日

- 日常使えるちょっとしたセルフケア方法

- 目に関するニュースの裏側

- 目の健康について豆知識

- 院長が日々考えていること

登録は無料ですので、お気軽にご登録くださいね。

当院の個人情報の取扱についてはプライバシーポリシー・キャンセルポリシーをご覧ください。