お子様の就学前までには学校生活に必要な両眼視機能を見守り、育てていくことが大切です。

2024/10/06赤ちゃんの視力

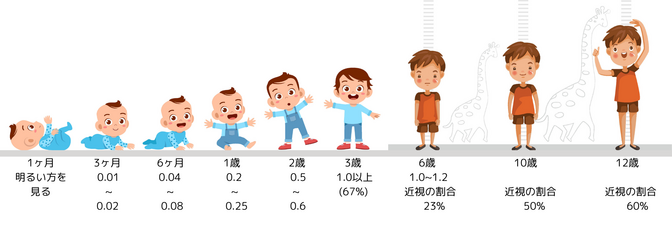

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は光や物の形がぼんやりとわかる程度です。

2〜3ヶ月頃になると、物をじっと見つめたり、動くものを目で追ったり、人の顔を見て笑ったりという反応が見られます。

6ヶ月を過ぎると、おもちゃなどに手を伸ばし、つかんだりという動作をします。

親御さんが子供の視力を確かめる方法で、嫌悪反射というものがあります。

視力の良い方の目を手で隠すと、子供は見えないので隠した手を払いのけようとしたり泣いたりしますが、視力が悪い方の目を隠しても、良い方の目で見えるので嫌がらないとういう反応です。

目をぶつけた後や、片目を細めたり、目の動きがおかしい時、この反応があればすぐに受診することをお勧めします。

6〜8歳ごろにはほぼ完成

1歳頃には視力は0.3程度、この時期に目の機能が急速に発達します。

3〜5歳前後で視力は0.8〜1.0程度になり、大まかな立体視を獲得できるようになります。

6 ~ 8歳頃になると大人と同程度の立体視が獲得でき、視機能の発達がほぼ完成します。この外界からの刺激によって、脳の神経回路が集中的に作られる時期のことを「感受性期」といいます。

人間の視覚の感受性期は、生後1か月から上昇しはじめ1歳半ごろにピー クに達し、その後徐々に減衰して、おおよそ8歳ごろまでに消失すると考えられています。

両眼視機能 左右の目で見た情報を、脳で一つの像にまとめて得られる視覚を両眼視機能といいます。両眼と脳のチームワークによって、奥行きや立体感を感じ取る能力です。

順調な視覚の発達によって獲得できた両眼視機能で、私たちは物の立体感や距離感をつかんでいます。マス目に文字を書く、文章を読む、ボールをキャッチする、階段を上がり下りするなど、生活のあらゆる場面において、この能力はとても大切です。

繰り返しの検査が必要なわけ

子供の見る力は年齢と共に発達し、8〜9歳ごろまでに完成します。単に視力だけでなく、両目と脳のチームワークによって上手にものを見て立体的にとらえる両眼視機能が育っていきます。この両眼視機能の発達が順調かどうか、年齢ごとに眼科検査でよく見守っていく必要があります。

例えば3歳児半検診で問題ありませんよと言われても、5歳、6歳とその後も順調にし機能が発達しているか、継続して眼科検診を受ける必要があり、特に小学校入学以降は良好な視機能が学習効率のキーになることもあります。

遠視の子は近くが見えにくいので、近くのものを見るときに頑張ってピントを合わせないといけないため、読み書きが長続きせず、飽きっぽい性格のように見えてしまいます。

近視の子は近くははっきり見えますが、遠くがぼんやりしているため、遠くにいる人や物に興味を持たなくなり、その子の性格にもよりますが、視座が狭くなる原因になったりします。

乱視の子は、軽度の乱視なら問題ないのですが、きちんとした像が刺激にならないため、弱視になる確率が上がります。暗いところで見えにくかったり、目の疲れの原因になります。

★当院では生後6ヶ月頃から特殊な機械で屈折度数に異常がないかを測定し、2歳頃から簡単な視力測定、2歳半頃から正確な視力測定ができます。

米国では2歳になるまでに通常の小児科検診で視力スクリーニングを行わなければならないとされており、日本でも3歳児検診でスクリーニングが実施されておりますが、そのスクリーニング方法は自治体によって様々であるのが現状です。当院では積極的に視力検査を行い、異常をできるだけ早く見つけるようにしています。

心配な方はぜひお越しください。オンライン診療では、子供の目の治療相談もしていますので、ご利用ください。

関連エントリー

-

新しい試み/レセコン、電子カルテ一体型

レセコン、電子カルテ一体型について★患者さんの発生する費用が診察中に医師や検査員が確認できる。★保険診療と保険

新しい試み/レセコン、電子カルテ一体型

レセコン、電子カルテ一体型について★患者さんの発生する費用が診察中に医師や検査員が確認できる。★保険診療と保険

-

アキュビュー史上最高のコンタクトレンズ

視能訓練士のOです。本日は当院に新しく入る遠近両用コンタクトレンズについてのご紹介です。最近販売された、1-D

アキュビュー史上最高のコンタクトレンズ

視能訓練士のOです。本日は当院に新しく入る遠近両用コンタクトレンズについてのご紹介です。最近販売された、1-D

-

新しい眼内レンズについて

視能訓練士のOです!2024年11月から、新しい選定療養対象の多焦点眼内レンズ「テクニスオデッセイ(TECNI

新しい眼内レンズについて

視能訓練士のOです!2024年11月から、新しい選定療養対象の多焦点眼内レンズ「テクニスオデッセイ(TECNI

-

斜視や弱視のお子さんに眼鏡が必要な理由について

こんにちは!視能訓練士のUです!斜視や弱視、お子さんの検査を得意分野としています。最近寒いですね、日々お子さん

斜視や弱視のお子さんに眼鏡が必要な理由について

こんにちは!視能訓練士のUです!斜視や弱視、お子さんの検査を得意分野としています。最近寒いですね、日々お子さん

-

新たなステージの始まりです!

開院から6ヶ月間が経ち、お世話になった視能訓練士さんと眼鏡士がさん退職することとになりました。視能訓練士さんは

新たなステージの始まりです!

開院から6ヶ月間が経ち、お世話になった視能訓練士さんと眼鏡士がさん退職することとになりました。視能訓練士さんは

こはる眼科

一人ひとりに合わせた丁寧な治療を心がけます。

受付時間: 10:30〜18:30

所在地: 大阪市中央区糸屋町2-1-4 CROSS BLDG3階

Nakaoe Park, North side

診療時間

10:30〜13:30

14:30〜18:30

★金曜午後:手術

休日:日曜、月曜、祝日